基孔肯雅热可能在短时间内被扑灭吗?在暴雨连连的广东,防蚊抗疫的重中之重是什么?除了基孔肯雅热,还有哪些可怕的蚊媒病毒?今天我们邀请了深圳湾实验室传染病研究所特聘研究员柳峰博士跟大家聊一聊,关于病毒和蚊子,我们还需要知道些什么……

01 基孔肯雅热会出现人传人吗?

不会。目前研究发现,这个病毒主要通过白纹伊蚊或者埃及伊蚊叮咬传播,也就是我们俗称的“花蚊子”。它不会直接人传人,通常是一个人感染了,蚊子吸了他的血再去叮咬下一个人,从而造成感染。

02 广东的冬天足够冻死一只蚊子吗?

我们研究发现,当温度降到4℃左右,蚊子确实会冻晕过去。所以在北方很少蚊子,而在广东,他们只是数量少了,并不是消失了。蚊子寿命一般在20-30天之间,随着温度的降低,它们的活动和繁殖能力会随之降低,所以我们见得少,并不代表它们不存在了。

03 您觉得今年在广东爆发的原因是什么?

广东今年雨水很多,蚊子主要是在水上产卵的。其他常见的地方,譬如废旧轮胎、森林树洞……这些容易积水的地方,都是它们的温床。

04 蚊子以吸血为生吗?

这其实是大家一直以来的一个误解。蚊子以带糖分的花蜜、植物汁液为生,动物血液里的含糖量是不够的。它们吸血只是为了卵巢发育、繁衍后代。所以吸血的大都是雌蚊子,公蚊子很少吸血。

05 基孔肯雅热在全球范围内是首次发现吗?

其实早在1956年,基孔肯雅病毒就在坦桑尼亚被分离确认了。这个病毒在自然界中存在了非常多年,只是一直在别的国家和地区传播。我们国家卫生防疫做的很好,之前一直没有大规模暴发过。但其实2006年,这个病毒就在印度造成过一百多万人的感染,2023年,在巴西造成过18万人的感染。

06 除了基孔肯雅热,还有哪些可怕的蚊媒病毒?

蚊媒病还包括疟疾、登革热、寨卡病毒、西尼罗河病毒等等。据说长征期间,很多红军将士,就出现过疟疾感染的症状,就是所谓的“打摆子”。只是当时的时局动荡,没有专人去记录具体的感染数据。

07 基孔肯雅热和其他蚊媒病之间的区别是什么?

除了发热、皮疹这些常见症状,基孔肯雅热最主要区别是关节疼痛,尤其是指关节和腕关节部位的疼痛,这在其他蚊媒病上比较少见。

08 基孔肯雅热会有“后遗症”吗?

基孔肯雅热重症率和致死率比较低,一般一个月内都能自愈。但也有少部分人出现“后遗症”,如感觉疲劳、关节疼痛持续几个月的情况。

09 易感染人群要注意什么?

老人和一岁以内的婴儿,因为免疫力较低,需要更加注意防护,避免引起重症和并发症。而且婴幼儿因为体温更高、皮肤细嫩,而且防范力弱,更容易成为蚊子叮咬的目标。平时出门做好防护,尽量穿长袖长裤,使用防蚊产品。

10 使用防蚊产品需要注意什么?

目前市面上驱蚊液的主要成分是避蚊胺还有香茅等等,尤其是避蚊胺,少数人会引起皮肤过敏的症状。小孩子皮肤比较细嫩,尽量避免对皮肤直喷,建议喷在衣服上、婴儿车上。

11 基孔肯雅热病毒目前的研究进展如何?

其实有不少文章在研究这个病毒,业内已经找到了病毒受体,只是暂时没有特效药出来。最近有两款疫苗出来了,只是我们国家还没有获批。这个病毒的致死率真不高,大部分人可以自愈,我个人认为就算有了疫苗,也不是非打不可。

12 有可能引起当年新冠那样的大传播吗?

不太可能,基孔肯雅热只能通过蚊子叮咬传播,它暴发的前提是高密度的蚊子群体,所以雨水多加上夏天,感染人数就增长了。新冠不一样,它是人传人,流行前期还有很多致死病例,比基孔肯雅热严重很多。所以我认为大家应该重视,但不必过于恐慌。

13 您觉得我们目前应该做点什么?

现在政府和媒体都非常重视,防控力度和宣传力度都很大,这对疫情防控很好。基孔肯雅热虽然致死率不高,但如果前期不控制,一旦传播扩散,医疗资源挤兑是个很大的隐患。我们要多注意公共区域和生活空间的积水清理,切断蚊子繁殖渠道,平时出门注意防护,防患于未然。

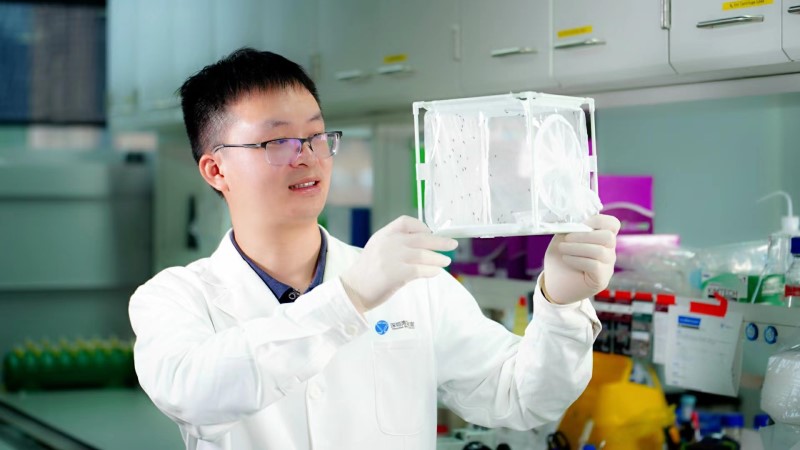

柳峰

柳峰博士师从Nannan Liu教授,于2016年获得奥本大学昆虫系博士学位,随后在密歇根州立大学昆虫系Ke Dong教授、范德堡大学生物系Laurence Zwiebel教授、加州大学圣地亚哥分校细胞与发育生物学系Omar Akbari教授实验室进行病媒生物学研究。2023年全职加入深圳湾实验室,任传染病研究所特聘研究员。

柳峰博士综合利用单神经感器记录,爪蟾卵母细胞体外表达,双电极电压钳,转基因果蝇表达体系,基因编辑及转基因品系构建技术,实现对多种病媒的基因编辑和转基因品系的构建,揭示病媒昆虫对环境,宿主的感知机理。先后以第一作者在Nature Communications, PNAS, Cell Reports, PNAS Nexus等期刊发表多篇论文,获得国家自然科学基金面上项目和美国国立卫生研究院(NIH) 项目资助。

柳峰课题组主要研究病媒昆虫,宿主,以及病原物的互作关系,解析这种互作背后的细胞和分子机理,开发防控病媒昆虫的新策略和新方法。

文章来源|柳峰课题组

文字统筹|姬二 鲍啦

编辑|鲍 鲍

责编|远 山

欢迎投稿、建议|media@szbl.ac.cn

粤公网安备44031102000926号

粤公网安备44031102000926号