深圳湾实验室的学者们远赴重洋,以科研之心丈量世界。本专栏记录他们海外访学、参会的思辨与洞察,从国际前沿动态到多元文化碰撞,将全球视野带回湾区。在这里,透过湾豆的眼睛,看见科学的辽阔与温度。

本文作者王宪赓,香港城市大学生物医学博士,目前担任肿瘤研究所科研助理,专注于基于三代测序和多肽组学的癌症转化医学研究。

今年4月份,导师告诉我可以把手头比较成熟的工作投到Intelligent Systems for Molecular Biology/European Conference on Computational Biology 2025(以下简称ISMB/ECCB 2025)会议上。ISMB/ECCB 2025是第33届智能分子生物学国际会议与第24届欧洲计算生物学会议的联合盛会,由国际计算生物学协会主办,于2025年7月20-24日在英国利物浦举行,兼提供虚拟参与方式。作为全球最大的生物信息学与计算生物学会议,吸引了近2600名参与者,呈现超过500场科学报告,涵盖基因组学、人工智能等前沿领域。会议提供培训讲习班、网络活动及诺贝尔奖得主演讲,是推动计算生物学研究与合作的重要平台。

我提交了一个“Novel Isoforms Identified by Hybrid Sequencing Predict Drug Sensitivity in Breast Cancer”的论文摘要并被录取,从而确定了参会行程。我在香港完成了自己的博士学业,还是第一次踏足英伦,心情既紧张又充满期待。虽然我现在的研究方向慢慢从计算生物学转到数据驱动的转化医学,但是也希望从这次会议中更新一下对上游计算工具的认识并结识更多相关领域的朋友。

刚到利物浦,最大的感受是夏季凉爽的气候。与香港夏季的炎热潮湿形成鲜明对比,这里的空气清新宜人,白天温暖舒适,约19°C到21°C,夜晚微凉,降至12°C到14°C,带来丝丝清爽;走在路上,微风拂面,夹杂着海洋的气息,让人感到无比放松。利物浦这座历史悠久的城市立刻吸引了我的目光,古老的红砖建筑与现代化的玻璃幕墙交相辉映,展现出独特的魅力。7月的阳光温和,天空湛蓝点缀白云,偶有小雨轻落,空气更显清新。

参会第一天,最大的收获莫过于聆听诺奖获得者约翰·江珀(John Jumper)的讲座。在题为“Predicting the universe of biomolecular interactions with artificial intelligence”的主旨演讲中,他带参会者回顾了AlphaFold项目的进化历程。江珀分享了每一代AlphaFold背后的技术与概念里程碑,包括原始多序列比对(rawMSA)掩码语言模型、进化Transformer(Evoformer)模块等创新,以及自蒸馏(self-distillation)的重要性。他强调,项目的成功并非依赖单一突破;相反,AlphaFold的成就源于稳步积累的改进,以及基于生物直觉与经验迭代的方法论。如今,AlphaFold 3延续前作的成功,依托从早期版本中获得的洞见继续拓展边界。

参会第二天,Swiss-Prot的负责人阿莫斯·拜罗赫(Amos Bairoch)带来讲座“Plus ça change, plus c’est la même chose: From Swiss-Prot to Cellosaurus, 45 years of biocuration”凭借该领域四十余年的经验,拜罗赫概述了其工作在一代又一代生物信息学资源中的基础性与前瞻性。他将生物数据维护的早期历史追溯至1980年——当时他为后来成为PC/Gene的软件包手动输入蛋白质序列。1986年,他领导发布了Swiss-Prot的首个版本,这项工作最终集结了200余名注释人员。此后,他继续塑造着该领域:1988年开发了PROSITE和ENZYME数据库,2010年推出neXtProt,2012年启动了Cellosaurus(至今仍在领导并扩展这一资源)。拜罗赫强调,尽管技术进步显著,生物数据维护的许多核心挑战仍未改变:从资金不足与价值低估,到对“专家维护可替代性”的持续误解,该领域始终面临着技术演进与预期变化带来的压力。他简要回顾了几十年来资助者与用户对生物数据维护的看法,指出其“公认的重要性”与“持续的资金不足”之间仍存在脱节。通过幽默的表达、历史的视角以及深刻的见解(包括关于许可、资金结构与机构压力的经验教训),拜罗赫有力地论证了认可人类专业知识持久价值的必要性。演讲结尾,他以Cellosaurus为例——这一人工维护知识资源涵盖超过16.6万种细胞系——强调此类努力仍是生命科学的重要基础设施。

当天晚上我们组织参与了ISMB/ECCB 2025华人学生和青年学者晚宴,出席晚宴的有来自清华大学、北京大学、香港科技大学、西安交通大学、中科院遗传所、慕尼黑工业大学、南安普顿大学、多伦多大学等高校和研究所的在读博士生和青年教师,大家培养友谊,畅所欲言,共话计算生物学领域未来发展。

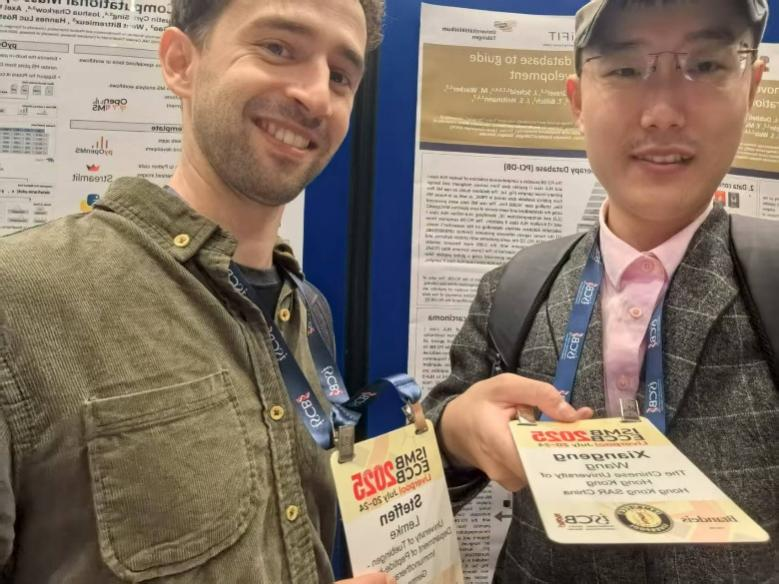

参会第三到四天便是和我最相关领域的学术海报及口头学术报告的时间,我主要关注iRNA、CompMS和TransMed三个领域的研究课题。其中最具有启发性的研究来自加拿大舍布鲁克大学(Université de Sherbrooke)学者Nicolas Provencher和德国图宾根大学学者Steffen Lemke。Nicolas Provencher是OpenProt项目的核心人员,OpenProt是一个专注于蛋白质异构体注释与分析的全面蛋白质组学资源,由加拿大舍布鲁克大学开发,整合了多物种的转录本数据、翻译组数据及蛋白质序列信息,通过系统注释可变剪切、可变翻译起始等机制产生的蛋白质变体,为研究人员提供搜索、浏览和下载功能,助力揭示蛋白质多样性及其在疾病机制、生物过程中的作用,是蛋白质组学研究中识别和解析蛋白质异构体的重要工具。Steffen Lemke重点分析了来自3000多个组织样本的10000多个原始质谱数据,提供了HLA呈递肽的数据库PCI-DB,并进行了人体实验验证,这一个数据库是抗肿瘤免疫疗法的重要基础。

虽然两位研究人员各有口头报告,但是在其之后的学术海报讲解环节才有更加细致的交流和沟通。Nicolas随后和我进行了邮件沟通,接受了我提出的数据分析的建议,并将这些建议融入到OpenProt新版本的数据发布中。此外,Steffen Lemke详细讲解了质谱分析的数据来源和计算流程,将促进我本人转化医学的研究课题。

参会最后一天是我的汇报时间,我主要汇报了自己使用三代测序鉴定并验证乳腺癌药物敏感性标志物的课题,属于会议iRNA分会场的话题。该课题虽然比较偏转化研究,但也引发了很多做底层三代数据分析算法课题组同行的兴趣。也有来自加拿大和韩国的研究人员在癌症中开展类似的三大转录组或基因组的研究,我和他们也分别做了讨论和交流。

在最终主旨演讲前,ISCB举办了一场特别的炉边谈话,嘉宾是2024年诺贝尔奖得主大卫·贝克(David Baker),由克里斯汀·奥伦戈(Christine Orengo)主持。谈话重点回顾了贝克在蛋白质设计领域开创性工作背后的创造性历程——从早期对计算方法的怀疑,到开发出在医学、可持续发展和技术领域具有广泛应用的生成式设计工具。贝克谈到了合作的力量——无论是实验室内部的协作还是全球伙伴关系,并为早期职业研究者分享了建立强大跨学科团队的建议。他强调了高质量数据、社区驱动的基础设施以及扎根于实验反馈的重要性。当被问及未来时,贝克对科学家在日益AI驱动的格局中不断演变的角色表示乐观,鼓励研究者保持好奇、合作和适应能力。

会议结束之后,应导师的导师(师爷)邀请,我们又开启了对剑桥大学的访问之旅。在剑桥大学访问期间,古老的校园建筑与浓厚的学术氛围令我深深着迷。师爷亲自带我们参观了著名的国王学院礼拜堂,那精美的彩绘玻璃窗诉说着历史的沉淀。我们还探访了Cancer Research UK Cambridge Institute,与当地的研究人员深入探讨了计算生物学在精准医疗中的最新应用。

2025年ISMB/ECCB利物浦之行,恰是“凉爽而火热”的英伦注脚——城市的清爽与学术的炽热交织成难忘的科研记忆。

撰稿|王宪赓

策划|陈悦琳

责编|远 山

欢迎投稿、建议|media@szbl.ac.cn

粤公网安备44031102000926号

粤公网安备44031102000926号